| Paulas Törnberichte |  |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Teeclipper

statt Marstalschoner

Schmutzig-braun gurgelt die Themse unter der Westminster Bridge.

Auflaufend Wasser und bummelig halbe Tide, die Strömung ist

gewaltig. Die Kapitäne der Fähren und Ausflugsdampfer

haben beim Anlegen ihre liebe Not: Erstmal am Ponton vorbei, dann volle

Kraft rückwärts und hoffen, dass der Gehilfe mit dem

Festmacher auf Anhieb den Poller trifft. Ah, klappt erst im dritten

Versuch – ein Knall von Stahl gegen Beton verrät

eine ruppige Landung.

Dezember 2022

Bei

meinem letzten Besuch in London hatte ich überhaupt noch

keinen Blick für sowas. Ist also schon lange her,

über zehn Jahre. Seitdem habe ich keinen Urlaub mehr gemacht,

außer ein paar Tagen mit Paula. Ich fand, zum

Jubiläum der „Wildgänse“ sei eine

kleine Reise in die große Stadt genau das Richtige. Und es

gibt ja noch viel mehr zu bestaunen als schmutziges Wasser und

gurgelnde Strömung – die überwiegend

asiatischen Touristen wählen als Hintergrund ihrer Selfies die

untergehende Sonne und das Parlamentsgebäude. Inmitten der

Massen fallen zwei Fotografen mit ganz großer

Ausrüstung auf: Stativ, Objektive mit gigantischer Brennweite

– das sind keine ziellos umherflanierenden Touristen. Sie

wirken eher wie professionelle…. womöglich

Plainspotter? Ich folge ihrem Blick zum Himmel. Und ja, was da

majestätisch angeschwebt kommt, ist nichts Geringeres als ein

Airbus A380 der British Airways im Anflug auf Heathrow. Ich tue mein

Bestes, dem Augenblick mit meinem Standardobjektiv gerecht zu werden.

Bei

meinem letzten Besuch in London hatte ich überhaupt noch

keinen Blick für sowas. Ist also schon lange her,

über zehn Jahre. Seitdem habe ich keinen Urlaub mehr gemacht,

außer ein paar Tagen mit Paula. Ich fand, zum

Jubiläum der „Wildgänse“ sei eine

kleine Reise in die große Stadt genau das Richtige. Und es

gibt ja noch viel mehr zu bestaunen als schmutziges Wasser und

gurgelnde Strömung – die überwiegend

asiatischen Touristen wählen als Hintergrund ihrer Selfies die

untergehende Sonne und das Parlamentsgebäude. Inmitten der

Massen fallen zwei Fotografen mit ganz großer

Ausrüstung auf: Stativ, Objektive mit gigantischer Brennweite

– das sind keine ziellos umherflanierenden Touristen. Sie

wirken eher wie professionelle…. womöglich

Plainspotter? Ich folge ihrem Blick zum Himmel. Und ja, was da

majestätisch angeschwebt kommt, ist nichts Geringeres als ein

Airbus A380 der British Airways im Anflug auf Heathrow. Ich tue mein

Bestes, dem Augenblick mit meinem Standardobjektiv gerecht zu werden.

Mein

eigener Anflug am späten Vormittag war schon ein

herausragendes touristisches Highlight. Von Osten her haben auch wir in

geringer Höhe das gesamte Stadtzentrum überflogen,

wie es der „Super“ gerade tut. Bei wolkenlosem

Himmel ist es ein Genuss, wie die Wolkenkratzerformationen der Isle of

Dogs und der City aus dem Häusermeer ragen. Die Themse, die

Brücken, die Parks und alle wesentlichen

Sehenswürdigkeiten sind dann schonmal abgehakt. Was man aus

der Kabine leider nicht sieht, ist die Myrtle Avenue, jene

Wohnstraße wenige hundert Meter vor dem Aufsetzpunkt von

Runway 27L, wo jetzt bestimmt auch eine ganze Gruppe Plainspotter

lauert.

Mein

eigener Anflug am späten Vormittag war schon ein

herausragendes touristisches Highlight. Von Osten her haben auch wir in

geringer Höhe das gesamte Stadtzentrum überflogen,

wie es der „Super“ gerade tut. Bei wolkenlosem

Himmel ist es ein Genuss, wie die Wolkenkratzerformationen der Isle of

Dogs und der City aus dem Häusermeer ragen. Die Themse, die

Brücken, die Parks und alle wesentlichen

Sehenswürdigkeiten sind dann schonmal abgehakt. Was man aus

der Kabine leider nicht sieht, ist die Myrtle Avenue, jene

Wohnstraße wenige hundert Meter vor dem Aufsetzpunkt von

Runway 27L, wo jetzt bestimmt auch eine ganze Gruppe Plainspotter

lauert.

Die

Straße ist auch ein Symbol meiner erheblichen Bedenken:

Sollte ich das wirklich machen? Urlaub mitten in der Hauptphase der

Winterarbeit? Fliegen in Zeiten der Klimaveränderung? Halte

ich es überhaupt noch aus in einer Großstadt? Die

Idee eines Kurzurlaubs kam mir schon letzten Winter. Über den

Sommer plante ich ein überschaubares Programm, bestehend aus

Musical, Cutty Sark und einer Fahrt mit der brandneuen Elizabeth Line.

Im Herbst buchte ich Flug, Hotel und Tickets und beantrage - es gab ja

den Brexit - einen neuen Reisepass. Noch einen Tag vor dem

Abflug zweifelte ich, ob ich nicht besser einfach zu Hause bliebe.

Allein schon bei winterlichem Wetter nach Hamburg zum Flughafen zu

fahren, wirkte alles Andere als verlockend.

Die

Straße ist auch ein Symbol meiner erheblichen Bedenken:

Sollte ich das wirklich machen? Urlaub mitten in der Hauptphase der

Winterarbeit? Fliegen in Zeiten der Klimaveränderung? Halte

ich es überhaupt noch aus in einer Großstadt? Die

Idee eines Kurzurlaubs kam mir schon letzten Winter. Über den

Sommer plante ich ein überschaubares Programm, bestehend aus

Musical, Cutty Sark und einer Fahrt mit der brandneuen Elizabeth Line.

Im Herbst buchte ich Flug, Hotel und Tickets und beantrage - es gab ja

den Brexit - einen neuen Reisepass. Noch einen Tag vor dem

Abflug zweifelte ich, ob ich nicht besser einfach zu Hause bliebe.

Allein schon bei winterlichem Wetter nach Hamburg zum Flughafen zu

fahren, wirkte alles Andere als verlockend.

Dass alles gebucht und bezahlt ist und verfallen würde, ist

mir beinahe egal. Den Ausschlag gibt, dass wir

bootsbaumäßig ganz gut in der Zeit liegen, eine

Pause aber meinem Elan und meiner Stimmung sicher nicht schaden

würde. Alle zehn Jahre soll man mal etwas Anderes sehen und

erleben anstelle des immer Gleichen.

Zwischendurch

wird mir bewusst, worüber ich bisher gar nicht nachgedacht

habe: Als Reiseveranstalter in die Rolle des Touristen zu

schlüpfen, ist ein willkommener Perspektivwechsel. Eine

Segelreise bedeutet für mich ja kaum mehr, als die Kuchenbude

abzubauen, die Leinen zu lösen und mir womöglich erst

dann ein Tagesziel zu überlegen. Meinen

Chartergästen, das wird mir gerade bewusst, geht es vor dem

Segeltörn ähnlich wie mir in Vorbereitung des

Londonaufenthalts: Sie müssen langfristig einen Termin

aussuchen, ihn rechtzeitig buchen, alles Nötige einpacken (der

Adapter für die englischen Steckdosen kam mir im allerletzten

Moment in den Sinn), die Anreise zum Hafen planen, und wenn der in

Dänemark oder Schweden ist, womöglich eine

Fähre buchen und zusehen, dass sie die Abfahrt nicht

verpassen. Das kann mindestens so stressig sein wie eine

frühmorgendliche Fahrt auf der A7 durch zeitweise dichtes

Schneetreiben – wie gut, dass ich so megafrüh

losgefahren bin, über fünf Stunden vorm Abflug, der

sich dann auch noch um eine Dreiviertelstunde verspätet.

Zwischendurch

wird mir bewusst, worüber ich bisher gar nicht nachgedacht

habe: Als Reiseveranstalter in die Rolle des Touristen zu

schlüpfen, ist ein willkommener Perspektivwechsel. Eine

Segelreise bedeutet für mich ja kaum mehr, als die Kuchenbude

abzubauen, die Leinen zu lösen und mir womöglich erst

dann ein Tagesziel zu überlegen. Meinen

Chartergästen, das wird mir gerade bewusst, geht es vor dem

Segeltörn ähnlich wie mir in Vorbereitung des

Londonaufenthalts: Sie müssen langfristig einen Termin

aussuchen, ihn rechtzeitig buchen, alles Nötige einpacken (der

Adapter für die englischen Steckdosen kam mir im allerletzten

Moment in den Sinn), die Anreise zum Hafen planen, und wenn der in

Dänemark oder Schweden ist, womöglich eine

Fähre buchen und zusehen, dass sie die Abfahrt nicht

verpassen. Das kann mindestens so stressig sein wie eine

frühmorgendliche Fahrt auf der A7 durch zeitweise dichtes

Schneetreiben – wie gut, dass ich so megafrüh

losgefahren bin, über fünf Stunden vorm Abflug, der

sich dann auch noch um eine Dreiviertelstunde verspätet.

Der

Flug war dann großartig: Das Gefühl, beim Start

in den Sitz gedrückt zu werden, habe ich tatsächlich

vermisst. Nach dem Abheben beobachte ich das Einfahren der Klappen, wir

verschwinden kurz in der Wolkendecke, danach gibt es außer

Sonne und leuchtend greller Watte wenig zu sehen – Zeit

für den Mittagsschlaf. Als ich über dem englischen

Kanal aufwache, ist der Himmel fast wolkenlos. Ich betrachte mit

wachsender Begeisterung den dichten Frachterverkehr über den

Themsemündung, die verschneite Landschaft von Essex und

schließlich die ersehnte, gefürchtete

Großstadt aus sicherer Perspektive. Fuhlsbüttel ist

ein vergleichsweise winziger Airport, der überwiegend

Mittelstrecken bedient. Unser unspektakulärer A320

gehört dort zu den größeren Flugzeugen. Auf

dem Taxiway in Heathrow kommen wir an den richtig großen

Verkehrsmaschinen vorbei: Ich sehe zwei A380, zwei Dreamliner, mehrere

777 – willkommen in einer Weltstadt.

Der

Flug war dann großartig: Das Gefühl, beim Start

in den Sitz gedrückt zu werden, habe ich tatsächlich

vermisst. Nach dem Abheben beobachte ich das Einfahren der Klappen, wir

verschwinden kurz in der Wolkendecke, danach gibt es außer

Sonne und leuchtend greller Watte wenig zu sehen – Zeit

für den Mittagsschlaf. Als ich über dem englischen

Kanal aufwache, ist der Himmel fast wolkenlos. Ich betrachte mit

wachsender Begeisterung den dichten Frachterverkehr über den

Themsemündung, die verschneite Landschaft von Essex und

schließlich die ersehnte, gefürchtete

Großstadt aus sicherer Perspektive. Fuhlsbüttel ist

ein vergleichsweise winziger Airport, der überwiegend

Mittelstrecken bedient. Unser unspektakulärer A320

gehört dort zu den größeren Flugzeugen. Auf

dem Taxiway in Heathrow kommen wir an den richtig großen

Verkehrsmaschinen vorbei: Ich sehe zwei A380, zwei Dreamliner, mehrere

777 – willkommen in einer Weltstadt.

Von

allen Städten, in denen ich nicht gewohnt habe, kenne ich

London am besten – falls man von einer Stadt dieser

Größe überhaupt sagen kann, dass man sie

kennt. Kaum bin ich auf der Straße, entdecke ich gleich etwas

Neues: Es ist hier unüblich, an einer roten

Fußgängerampel zu warten, wenn gar kein Auto kommt.

Zur Orientierung steht an jeder Einmündung und jeder

Verkehrsinsel, in welche Richtung man gucken soll. „Look

left“ und „look right“ kenne ich und

finde es einen guten Service. Die dritte Variante ist naheliegend, aber

sie ist mir bei all den bisherigen Besuchen nirgendwo aufgefallen:

„Look both ways.“

Von

allen Städten, in denen ich nicht gewohnt habe, kenne ich

London am besten – falls man von einer Stadt dieser

Größe überhaupt sagen kann, dass man sie

kennt. Kaum bin ich auf der Straße, entdecke ich gleich etwas

Neues: Es ist hier unüblich, an einer roten

Fußgängerampel zu warten, wenn gar kein Auto kommt.

Zur Orientierung steht an jeder Einmündung und jeder

Verkehrsinsel, in welche Richtung man gucken soll. „Look

left“ und „look right“ kenne ich und

finde es einen guten Service. Die dritte Variante ist naheliegend, aber

sie ist mir bei all den bisherigen Besuchen nirgendwo aufgefallen:

„Look both ways.“

Das Hotel ist klein, gemütlich und günstig gelegen:

Von Bloomsbury ist es eine Viertelstunde zu Fuß zum Theater

im Westend und von dort eine weitere halbe Stunde zur Themse. Den

ersten Nachmittag verbringe ich damit, das auszuprobieren, um mich

morgen gut zurechtzufinden. Ich finde, eine Stadt erschließt

sich am besten zu Fuß (mit der entsprechenden App

könnte ich mir auch ein Fahrrad leihen, aber Temperaturen um

den Gefrierpunkt sind nicht mein bevorzugtes Fahrradwetter). Morgen bin

ich mit einem Stammkunden zum Lunch verabredet, der seit Jahrzehnten in

London wohnt. Abends gehe ich – selten kommt es vor

– ins Theater. Zwischendurch werden es etliche Kilometer

Fußweg bis kurz vor der Erschöpfung, aber das ahne

ich noch nicht.

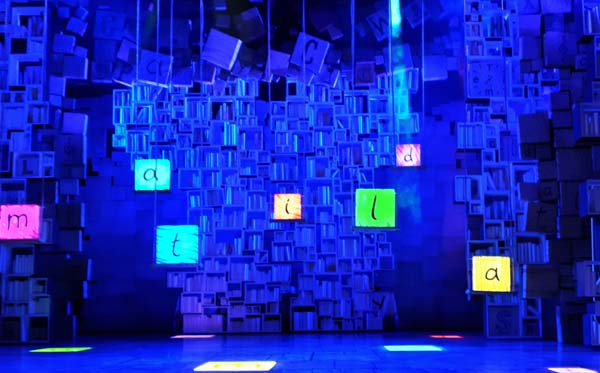

Seven

Dials muss zu Charles Dickens Zeiten ein berüchtigtes

Arme-Leute-Viertel gewesen sein, wo die Cholera wütete und es

wenig zu lachen gab. Inzwischen Teil von

„Theatreland“ im Westend, wirkt es jetzt lebhaft

und ausgesprochen interessant. Ausleger für Taljen lassen auf

alte Warenhäuser schließen, in der Markthalle gibt

es exotisches street food aus allen Kontinenten. Der Name des Viertels

stammt von dem kleinen Platz mit sieben abgehenden Straßen

und entsprechend spitzwinkligen Gebäudefronten. Hier befindet

sich auch das Cambridge Theatre, wo seit mittlerweile elf Jahren

durchgehend das vielleicht einzige Musical läuft, das ich mir

jemals ansehen werde: Matilda (nach dem wundervollen Kinderbuch von

Roald Dahl). Drehbuchautor und Songkomponist bekamen damals zu

hören, sie hätten alle Regeln für ein

erfolgreiches Musical gebrochen. Es ist anders als die typischen,

pompösen Produktionen aus dem Hause Disney, und zweifellos

gibt es ein Publikum dafür. Trotzdem wäre ich nie auf

die Idee gekommen – nicht meine Mucke, kein

Rock’n’Roll, und in Hamburg bedeutete eine Wohnung

in der Nähe eines Musicaltheaters hauptsächlich, dass

ich erst nach Ende der Vorstellung wieder einen Parkplatz fand.

Seven

Dials muss zu Charles Dickens Zeiten ein berüchtigtes

Arme-Leute-Viertel gewesen sein, wo die Cholera wütete und es

wenig zu lachen gab. Inzwischen Teil von

„Theatreland“ im Westend, wirkt es jetzt lebhaft

und ausgesprochen interessant. Ausleger für Taljen lassen auf

alte Warenhäuser schließen, in der Markthalle gibt

es exotisches street food aus allen Kontinenten. Der Name des Viertels

stammt von dem kleinen Platz mit sieben abgehenden Straßen

und entsprechend spitzwinkligen Gebäudefronten. Hier befindet

sich auch das Cambridge Theatre, wo seit mittlerweile elf Jahren

durchgehend das vielleicht einzige Musical läuft, das ich mir

jemals ansehen werde: Matilda (nach dem wundervollen Kinderbuch von

Roald Dahl). Drehbuchautor und Songkomponist bekamen damals zu

hören, sie hätten alle Regeln für ein

erfolgreiches Musical gebrochen. Es ist anders als die typischen,

pompösen Produktionen aus dem Hause Disney, und zweifellos

gibt es ein Publikum dafür. Trotzdem wäre ich nie auf

die Idee gekommen – nicht meine Mucke, kein

Rock’n’Roll, und in Hamburg bedeutete eine Wohnung

in der Nähe eines Musicaltheaters hauptsächlich, dass

ich erst nach Ende der Vorstellung wieder einen Parkplatz fand.

Doch

am

Ende eines besonders anstrengenden Arbeitstages schlug mir YouTube zur

Entspannung einen Auftritt der zehnjährigen Hauptfigur bei

West End Live 2016 vor –

YouTube ist toll, gerade weil der

Algorithmus solche Schlenker ins Profil einbaut. Ich guckte mir das

also an – und war selten so begeistert von etwas, das mich

eben noch kein Stück interessiert hat. Ich las erstmal das

Buch und dann alles, was das Internet über das Musical

hergibt, und fand, die Figur eines lesebegeisterten

fünfjährigen Mädchens, das seine

hoffnungslos ignoranten, fernsehsüchtigen Eltern entsorgt, mit

purer Willenskraft die tyrannische Schulleiterin in die Flucht treibt

und nebenbei der um ihr Erbe betrogenen Klassenlehrerin zu

Gerechtigkeit verhilft, sei genau das Richtige für mich.

Doch

am

Ende eines besonders anstrengenden Arbeitstages schlug mir YouTube zur

Entspannung einen Auftritt der zehnjährigen Hauptfigur bei

West End Live 2016 vor –

YouTube ist toll, gerade weil der

Algorithmus solche Schlenker ins Profil einbaut. Ich guckte mir das

also an – und war selten so begeistert von etwas, das mich

eben noch kein Stück interessiert hat. Ich las erstmal das

Buch und dann alles, was das Internet über das Musical

hergibt, und fand, die Figur eines lesebegeisterten

fünfjährigen Mädchens, das seine

hoffnungslos ignoranten, fernsehsüchtigen Eltern entsorgt, mit

purer Willenskraft die tyrannische Schulleiterin in die Flucht treibt

und nebenbei der um ihr Erbe betrogenen Klassenlehrerin zu

Gerechtigkeit verhilft, sei genau das Richtige für mich.

Doch

zuvor bin ich ja zum Lunch verabredet, und zwar erneut an der

Themse. Der Weg führt unweigerlich an den ersten bekannten

Sehenswürdigkeiten vorbei. Ich flaniere eine Weile am

Südufer entlang, dann begebe ich mich zum Treffpunkt. Mir ist

nicht ganz klar, dass Jörg sich den ganzen Nachmittag

freigehalten hat für eine Innenstadtführung abseits

der Touristenströme. Es wird ein langer Fußweg kreuz

und quer über den Fluss. Auf verschlungenen Wegen

führt er mich zu Shakespeare’s

Globe (einer Rekonstruktion seines berühmten

Theaters), einem

der ältesten Pubs der City, aber auch dem Kirkaldy Testing

Museum und dem Nachbau von Francis Drakes Schiff Golden Hinde. Als er auch

noch einen Abstecher zum St. Katherine’s Doch machen will,

meutere ich – ich will mich vorm Theater nochmal ausruhen.

Wir gehen also auf halbwegs direktem Weg über Holborn und

Barbican an Charles Dickens Wohnhaus vorbei zurück zum Hotel.

Doch

zuvor bin ich ja zum Lunch verabredet, und zwar erneut an der

Themse. Der Weg führt unweigerlich an den ersten bekannten

Sehenswürdigkeiten vorbei. Ich flaniere eine Weile am

Südufer entlang, dann begebe ich mich zum Treffpunkt. Mir ist

nicht ganz klar, dass Jörg sich den ganzen Nachmittag

freigehalten hat für eine Innenstadtführung abseits

der Touristenströme. Es wird ein langer Fußweg kreuz

und quer über den Fluss. Auf verschlungenen Wegen

führt er mich zu Shakespeare’s

Globe (einer Rekonstruktion seines berühmten

Theaters), einem

der ältesten Pubs der City, aber auch dem Kirkaldy Testing

Museum und dem Nachbau von Francis Drakes Schiff Golden Hinde. Als er auch

noch einen Abstecher zum St. Katherine’s Doch machen will,

meutere ich – ich will mich vorm Theater nochmal ausruhen.

Wir gehen also auf halbwegs direktem Weg über Holborn und

Barbican an Charles Dickens Wohnhaus vorbei zurück zum Hotel.

Dickens

passt ausgezeichnet zu meinen weiteren

Plänen: Er gilt als Wegbereiter programmatischer Namen

für seine Charaktere, die beim Leser gleich die richtige

Assoziation hervorrufen. Dahl hat das zweifellos aufgegriffen: In

"Matilda" heißen die Leute sicher nicht zufällig Wormwood, Trunchbull (svw.

Knüppelbulle) oder Bogtrotter

(das ist kaum zu übersetzen, das Internet schlägt

unter Anderem "Breikopp" vor, aber wenn man weiß, dass ein bog ein Moor ist,

umgangssprachlich aber auch Klo bedeutet, und das to trot traben

heißt, trot

aber wiederum umgangssprachlich auch Durchfall heißen kann,

und wenn man weiterhin weiß, dass Bruce Bogtrotter ein

Pummelchen ist, das Miss Trunchbull ein Stück Kuchen klaut und

zur Strafe den kompletten Kuchen bis zum letzten Krümel

aufessen muss - dann ist klar, worum es geht).

Dickens

passt ausgezeichnet zu meinen weiteren

Plänen: Er gilt als Wegbereiter programmatischer Namen

für seine Charaktere, die beim Leser gleich die richtige

Assoziation hervorrufen. Dahl hat das zweifellos aufgegriffen: In

"Matilda" heißen die Leute sicher nicht zufällig Wormwood, Trunchbull (svw.

Knüppelbulle) oder Bogtrotter

(das ist kaum zu übersetzen, das Internet schlägt

unter Anderem "Breikopp" vor, aber wenn man weiß, dass ein bog ein Moor ist,

umgangssprachlich aber auch Klo bedeutet, und das to trot traben

heißt, trot

aber wiederum umgangssprachlich auch Durchfall heißen kann,

und wenn man weiterhin weiß, dass Bruce Bogtrotter ein

Pummelchen ist, das Miss Trunchbull ein Stück Kuchen klaut und

zur Strafe den kompletten Kuchen bis zum letzten Krümel

aufessen muss - dann ist klar, worum es geht).

Und

so sitze ich erwartungsvoll im Theater. Mein Platz ist bewusst

gewählt: vierte Reihe direkt am Mittelgang. In

Augenhöhe mit der Bühne. Bei „When I grow

up“ werden die Schaukeln über mir ausschwingen. Bei

„Revolting Children“ habe ich vielleicht die

Chance, eines der Papierflugzeuge zu fangen, die die Kinder ins

Publikum werfen. Doch erstmal lasse ich die Atmosphäre auf

mich wirken. Das ganze Gebäude ist so eng, wie es von

außen betrachtet zu erwarten war. Die Bühne ist

liebevoll gestaltet, die Technik faszinierend: Im Laufe der Vorstellung

fahren die Pulte der Schüler aus dem Boden, das elterliche

Badezimmer klappt hoch, andere Kulissen schweben von der Decke oder

fahren an Laufkatzen von der Seite ins Bild. Was sonst noch an

Turngeräten und Mobiliar benötigt wird, rollern die

Schauspieler eilig auf die Bühne und später aus dem

Weg.

Und

so sitze ich erwartungsvoll im Theater. Mein Platz ist bewusst

gewählt: vierte Reihe direkt am Mittelgang. In

Augenhöhe mit der Bühne. Bei „When I grow

up“ werden die Schaukeln über mir ausschwingen. Bei

„Revolting Children“ habe ich vielleicht die

Chance, eines der Papierflugzeuge zu fangen, die die Kinder ins

Publikum werfen. Doch erstmal lasse ich die Atmosphäre auf

mich wirken. Das ganze Gebäude ist so eng, wie es von

außen betrachtet zu erwarten war. Die Bühne ist

liebevoll gestaltet, die Technik faszinierend: Im Laufe der Vorstellung

fahren die Pulte der Schüler aus dem Boden, das elterliche

Badezimmer klappt hoch, andere Kulissen schweben von der Decke oder

fahren an Laufkatzen von der Seite ins Bild. Was sonst noch an

Turngeräten und Mobiliar benötigt wird, rollern die

Schauspieler eilig auf die Bühne und später aus dem

Weg.

Das

Stück beginnt schillernd-bunt und etwas langatmig. Dann

betritt Matilda erstmals die Bühne, heute gespielt von Heidi

Williams. Die Rolle teilen sich immer vier Mädchen um die zehn

Jahre. Beim Casting ist die Körpergröße

wichtig – die Darstellerinnen sind immer nur einen

Wachstumsschub entfernt von dem Moment, ab dem sie nicht mehr

glaubwürdig die Rolle einer erst

Fünfjährigen spielen können. Es ist eine

ernste Rolle: Wenn sie auf der Bühne stehen, auch bei den

Proben, dürfen die Mädchen nicht lachen. Heidi wirkt

tatsächlich geradezu winzig und verwundbar – der

Saal füllt sich mit Persönlichkeit.

Das

Stück beginnt schillernd-bunt und etwas langatmig. Dann

betritt Matilda erstmals die Bühne, heute gespielt von Heidi

Williams. Die Rolle teilen sich immer vier Mädchen um die zehn

Jahre. Beim Casting ist die Körpergröße

wichtig – die Darstellerinnen sind immer nur einen

Wachstumsschub entfernt von dem Moment, ab dem sie nicht mehr

glaubwürdig die Rolle einer erst

Fünfjährigen spielen können. Es ist eine

ernste Rolle: Wenn sie auf der Bühne stehen, auch bei den

Proben, dürfen die Mädchen nicht lachen. Heidi wirkt

tatsächlich geradezu winzig und verwundbar – der

Saal füllt sich mit Persönlichkeit.

Matilda

the Musical wurde gerade für Netflix verfilmt und

läuft vorab in den Kinos – wo ich schon dabei bin,

gehe ich am nächsten Nachmittag auch noch in eine Vorstellung

am Leicester Square. Im Theater werde ich trotz hoher Erwartungen nicht

enttäuscht. Ich stelle aber fest, dass ich zu gut vorbereitet

bin: Der einzige Teil der Handlung, den ich noch nicht auswendig kann

– die tragische Geschichte des

Entfesselungskünstlers und der Akrobatin, die Matilda der

Bibliothekarin erzählt, ohne zu ahnen, dass es die Geschichte

ihrer Lehrerin ist – fesselt mich am meisten. Ansonsten bin

ich vielleicht zu sehr hin und hergerissen zwischen der Handlung und

ihrer Darbietung. Oder mir liegt gewohnheitsbedingt Kino näher

als Theater – auf jeden Fall schafft der Film, was dem

Theater misslingt: Mich zu Tränen zu rühren.

Matilda

the Musical wurde gerade für Netflix verfilmt und

läuft vorab in den Kinos – wo ich schon dabei bin,

gehe ich am nächsten Nachmittag auch noch in eine Vorstellung

am Leicester Square. Im Theater werde ich trotz hoher Erwartungen nicht

enttäuscht. Ich stelle aber fest, dass ich zu gut vorbereitet

bin: Der einzige Teil der Handlung, den ich noch nicht auswendig kann

– die tragische Geschichte des

Entfesselungskünstlers und der Akrobatin, die Matilda der

Bibliothekarin erzählt, ohne zu ahnen, dass es die Geschichte

ihrer Lehrerin ist – fesselt mich am meisten. Ansonsten bin

ich vielleicht zu sehr hin und hergerissen zwischen der Handlung und

ihrer Darbietung. Oder mir liegt gewohnheitsbedingt Kino näher

als Theater – auf jeden Fall schafft der Film, was dem

Theater misslingt: Mich zu Tränen zu rühren.

Kontrastprogramm

am Sonntag: In London sind nicht nur die Flugzeuge

eine Nummer größer. Teeclipper statt Marstalschoner:

Cutty Sark ist einer der wenigen erhaltenen, letztgebauten und

schnellsten ihrer Art. Die Aufgabe, Tee aus Indien und China nach

London zu bringen, erfüllte sie nur wenige Jahre –

mit dem Bau des Suezkanals hatten Dampfschiffe einen zu deutlichen

Zeitvorteil. Sie fuhr dann mit Wolle und Kohle zwischen England und

Australien, wurde nach Portugal verkauft und kam als Segelschulschiff

zurück nach England. Seit 1954 steht sie als Museumsschiff in

ihrem Trockendock in Greenwich.

Kontrastprogramm

am Sonntag: In London sind nicht nur die Flugzeuge

eine Nummer größer. Teeclipper statt Marstalschoner:

Cutty Sark ist einer der wenigen erhaltenen, letztgebauten und

schnellsten ihrer Art. Die Aufgabe, Tee aus Indien und China nach

London zu bringen, erfüllte sie nur wenige Jahre –

mit dem Bau des Suezkanals hatten Dampfschiffe einen zu deutlichen

Zeitvorteil. Sie fuhr dann mit Wolle und Kohle zwischen England und

Australien, wurde nach Portugal verkauft und kam als Segelschulschiff

zurück nach England. Seit 1954 steht sie als Museumsschiff in

ihrem Trockendock in Greenwich.

Bei

meinem letzten London-Aufenthalt wurde sie gerade restauriert,

wobei auch noch unter Deck ein Feuer ausbrach – seitdem

wollte ich gerne diese Bildungslücke schließen. Die

Restaurierung wurde notwendig, weil nach den Jahrzehnten an Land, mit

dem vollen Gewicht auf dem Kiel stehend, die rostigen Bodenwrangen und

Spanten nachgaben. Cutty Sark ging aus der Form, wurde bauchig wie ein

Marstalschoner oder Fischkutter, und dabei ist neben der sportlichen

Beseglung der schlanke Rumpf doch gerade der Clou eines Clippers und

Grund seiner enormen Schnelligkeit. Cutty Sarks Rumpf wird jetzt von

diagonalen Streben gestützt, der Kiel hängt in der

Luft. In der Ausstellung hängt ein Foto von der feierlichen

Wiedereröffnung mit Würdenträgern aus

Wirtschaft, Politik und Königshaus. Die Leute sitzen in ihren

feinen Klamotten an einem langen Bankett direkt unter dem Schiff.

Bei

meinem letzten London-Aufenthalt wurde sie gerade restauriert,

wobei auch noch unter Deck ein Feuer ausbrach – seitdem

wollte ich gerne diese Bildungslücke schließen. Die

Restaurierung wurde notwendig, weil nach den Jahrzehnten an Land, mit

dem vollen Gewicht auf dem Kiel stehend, die rostigen Bodenwrangen und

Spanten nachgaben. Cutty Sark ging aus der Form, wurde bauchig wie ein

Marstalschoner oder Fischkutter, und dabei ist neben der sportlichen

Beseglung der schlanke Rumpf doch gerade der Clou eines Clippers und

Grund seiner enormen Schnelligkeit. Cutty Sarks Rumpf wird jetzt von

diagonalen Streben gestützt, der Kiel hängt in der

Luft. In der Ausstellung hängt ein Foto von der feierlichen

Wiedereröffnung mit Würdenträgern aus

Wirtschaft, Politik und Königshaus. Die Leute sitzen in ihren

feinen Klamotten an einem langen Bankett direkt unter dem Schiff.

Jetzt

laufe auch ich unbefangen unter dem gewaltigen Rumpf herum und

bin angemessen beeindruckt. Laderaum, Salon, Kabinen und Aufbauten sind

liebevoll so hergerichtet, wie es damals auf den weiten Reisen hier

ausgesehen haben muss. Das haben die wirklich hübsch gemacht,

man bekommt einen lebhaften Eindruck. An Deck ist das Rumlaufen ein

wenig eingeschränkt: Leichter Regen fällt auf das Eis

und den Schnee der vergangenen Tage.

Jetzt

laufe auch ich unbefangen unter dem gewaltigen Rumpf herum und

bin angemessen beeindruckt. Laderaum, Salon, Kabinen und Aufbauten sind

liebevoll so hergerichtet, wie es damals auf den weiten Reisen hier

ausgesehen haben muss. Das haben die wirklich hübsch gemacht,

man bekommt einen lebhaften Eindruck. An Deck ist das Rumlaufen ein

wenig eingeschränkt: Leichter Regen fällt auf das Eis

und den Schnee der vergangenen Tage.

Auf

dem Weg nach Greenwich fahre ich mit der im Sommer

eröffneten Elizabeth Line. Vom Flughafen zum Hotel scheiterte

das daran, dass sie wegen des Streiks Terminal 5 nicht bediente. Zur

Wahl standen die Piccadilly Line, die zum Westend fast eine Stunde

braucht, und der Heathrow Express, der für stolze

dreißig Euro in einer Viertelstunde nach Paddington

fährt. Immerhin nimmt er die gleiche oberirdische Strecke wie

die Elizabeth Line, allerdings ohne Zwischenhalt. Das Londoner

U-Bahn-Netz stammt größtenteils aus dem 19.

Jahrhundert. Wer die Tube kennt, denkt an stickige Luft, enge, kurvige,

verwinkelte Gänge, viel zu schmale Bahnsteige und den

ständigen Sicherheitshinweis „mind the

gap“. Dafür haben viele Details der Stationen den

Krieg und die Modernisierung überdauert und wirken jetzt

liebevoll-altbacken. Die Elizabeth Line ist vollkommen anders: Hell,

großzügig und ultramodern. In der rush hour mag es

anders aussehen – am Sonntagvormittag habe ich den Eindruck,

diesen Tempel beinahe allein zum Gebet zu betreten.

Auf

dem Weg nach Greenwich fahre ich mit der im Sommer

eröffneten Elizabeth Line. Vom Flughafen zum Hotel scheiterte

das daran, dass sie wegen des Streiks Terminal 5 nicht bediente. Zur

Wahl standen die Piccadilly Line, die zum Westend fast eine Stunde

braucht, und der Heathrow Express, der für stolze

dreißig Euro in einer Viertelstunde nach Paddington

fährt. Immerhin nimmt er die gleiche oberirdische Strecke wie

die Elizabeth Line, allerdings ohne Zwischenhalt. Das Londoner

U-Bahn-Netz stammt größtenteils aus dem 19.

Jahrhundert. Wer die Tube kennt, denkt an stickige Luft, enge, kurvige,

verwinkelte Gänge, viel zu schmale Bahnsteige und den

ständigen Sicherheitshinweis „mind the

gap“. Dafür haben viele Details der Stationen den

Krieg und die Modernisierung überdauert und wirken jetzt

liebevoll-altbacken. Die Elizabeth Line ist vollkommen anders: Hell,

großzügig und ultramodern. In der rush hour mag es

anders aussehen – am Sonntagvormittag habe ich den Eindruck,

diesen Tempel beinahe allein zum Gebet zu betreten.

Für

den Rückweg nach Heathrow – gestreikt

wird erst Heiligabend wieder - rechne ich die verschiedenen

Möglichkeiten ein bisschen genauer durch: Heathrow Express?

Elizabeth Line? Wenn ich Fußwege und Umstiege einkalkuliere,

ist die Piccadilly Line ab Russell Square tatsächlich die bei

weitem schnellste Variante.

Für

den Rückweg nach Heathrow – gestreikt

wird erst Heiligabend wieder - rechne ich die verschiedenen

Möglichkeiten ein bisschen genauer durch: Heathrow Express?

Elizabeth Line? Wenn ich Fußwege und Umstiege einkalkuliere,

ist die Piccadilly Line ab Russell Square tatsächlich die bei

weitem schnellste Variante.

Zwischen Cutty Sark und Kino treibt mich der Hunger in einen Pub ums

Eck vom Hotel: Sonntag ist traditioneller Bratentag. Der ultimative

Klassiker - Lammbraten mit Minzsoße und Yorkshire Pudding

– reizt mich, aber er überzeugt mich nicht: Ich

bestelle Fish’n’Chips. Zurück zu Hause

beschleicht mich das Gefühl: Ich muss unbedingt

nochmal dahin.

weiter: Der

Seeerfolgsvogel

zurück:

Spielend Folkeboot segeln